Ernährung in der Smart City: Wie können Kommunen ihre Resilienz stärken?

Lesedauer ca. 4 Minuten

Best-Practice-Beispiele für innovative kommunale Ansätze

Klimakrise, Ukrainekrieg, Lebensmittelteuerung: Während multiple Krisen sich überlagern und Kriege unsere globalen Lieferketten gefährden, brainstormen Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik zunehmend über Möglichkeiten, wie sie die Resilienz der Bevölkerung fördern können, um uns alle und unsere Gemeinschaften für die prognostizierte weitere Eskalation dieser „Dauerkrisen“ vorzubereiten.

Einen ganz zentralen Resilienzfaktor menschlicher Gemeinschaften stellt dabei die Fähigkeit dar, sich und die eigene Nachbarschaft mit Nahrung versorgen zu können, ohne dazu von globalen Lieferketten oder dem „Good Will“ wankelmütiger Verbündeter abhängig zu sein. Wie können unsere Kommunen sicherstellen, dass wir alle – ob arm oder reich, jung oder alt – sicheren und bezahlbaren Zugang zu ausreichenden und gesunden Lebensmitteln haben?

Stärken und Schwächen urbaner Strukturen

Scheint dies auf dem Land ein durchaus lösbares Problem zu sein, so stellt sich die Lage in den großen Städten und Ballungsgebieten Deutschlands schwieriger dar. Es fehlt in der Regel an notwendigen Grundlagen für den Anbau von Lebensmitteln, wie etwa ausreichend Fläche, nährstoffreichem Humusboden sowie entsprechenden Kenntnissen und Fähigkeiten.

Vertical Gardening; copyright Des Blenkinsopp; under Creative Commons license CC BY-SA 2.0

Andererseits setzen einige Städte bereits erfolgreich smarte Technologie und Datenauswertung ein, um ihre Ressourcen besser zu nutzen, ihre Systeme zu verbessern und Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Auch Arbeitskräfte stehen in den Städten eher zur Verfügung als auf dem Land.

Da es in der Stadt keine großen Äcker und Felder gibt, kommt hier statt großflächiger Agrikultur eher Hortikultur (Gartenbau) zum Einsatz, z.B. in Form von Kleingärtenanlagen oder Urban Gardening. Der Mangel an Fläche kann teilweise durch Vertical Gardening bzw. Vertical Farming kompensiert werden, indem bestehende Strukturen wie Häuserwände und Dächer als Anbauflächen genutzt werden, teilweise werden auch landwirtschaftliche Flächen im angrenzenden Außenbereich für den Anbau gepachtet.

Dabei können vielerlei Synergieeffekte nutzbar gemacht werden, darunter etwa natürliche Temperaturregulation, CO2-Einsparung und positive psychologische Effekte. Außerdem können Ressourcen genutzt werden, die eher in der Stadt anfallen als auf dem Land, etwa menschliche Abfälle und Fäkalien, Abwärme von IT-Systemen und Industrieanlagen oder sogar der CO2-Ausstoß von Energieerzeugung und Verbrennungsmotoren.

Möglichkeiten urbaner Nahrungsproduktion

Während noch im 19. Jahrhundert Küchengärten in Städten durchaus üblich waren, ist die urbane Nahrungsmittelproduktion hierzulande im 20. Jahrhundert durch zunehmende Nachverdichtung der Städte und allgemeine Verbreitung industriell-landwirtschaftlicher Methoden deutlich zurückgegangen. Aktuelle Ideen zur städtischen Nahrungsproduktion und Selbstversorgung gehen großteils auf die Schrebergarten-Bewegung, Theorien von Leberecht Migge und den neueren, international verbreiteten Ansatz der Permakultur zurück.

Heute gibt es in Städten in ganz Deutschland eine Vielzahl von Projekten der urbanen Nahrungserzeugung, darunter Gemeinschaftsgärten, Dachgärten und vertikale Farmen. Viele dieser Projekte werden von Kommunalverwaltungen, gemeinnützigen Einrichtungen und Gemeindeorganisationen unterstützt.

Insgesamt gibt es viele Möglichkeiten, wie wir die Lebensmittelproduktion in unsere urbane Architektur integrieren können. Von komplexen industriellen Anlagen zu kleinen Do-it-yourself-Projekten lassen sich weltweit viele erfolgreiche Modelle finden, von denen wir folgend vier Best-Practice-Beispiele vorstellen wollen.

Ein Rendering des seinerzeit geplanten Santa Clara Agrihood. (Öffentliche Archivierung, Stadt Santa Clara)

Städtische Bauernhöfe

Ein integratives Konzept für urbane Bauernhöfe stellt die Wohnanlage „Agrihood“ im kalifornischen Santa Clara dar. Das zentral gelegene Projekt schafft 361 preisgünstige Wohnungen für einkommensschwache Senioren und Veteranen sowie normale Wohnungen zu Marktpreisen. Integraler Bestandteil ist ein 1,5 Hektar großer Bauernhof, auf dem jährlich bis zu 20.000 Pfund Obst und Gemüse angebaut werden können.

Die Farm wendet ökologische und regenerative Methoden an und vermeidet den Einsatz von Pestiziden, sie pflanzt einheimische Hecken und setzt auf Kompostierung statt Chemiedünger. Sie wird vom Urban-Farming-Unternehmen Farmscape verwaltet, während ihre Produkte von den Bewohnern vor Ort konsumiert werden.

Gemeinschaftsgärten

Kleinere, gemeinschaftlich bewirtschaftete Flächen, in denen Menschen ihre eigenen Lebensmittel anbauen können, können nicht nur Resilienz durch Nahrungsmittelversorgung schaffen, sondern auch Austausch und Zusammenhalt in der Nachbarschaft stärken. Solche Gemeinschaftsgärten können sich auf öffentlichem oder privatem Grund befinden und kleinere Parzellen ebenso wie größere Flächen umfassen. Ebenso ist es möglich, dass Flächen im nahregionalen Außenbereich dazu gepachtet werden.

In Deutschland populär sind Kleingartenanlagen, in denen für Bauzwecke ungeeignete Stadtflächen von Vereinen erworben und in Parzellen unterteilt wurden, die individuell bewirtschaftet, aber gemeinschaftlich verwaltet werden. Ein besonders platzsparendes Beispiel stellt der dänische Growroom dar, der so konzipiert ist, dass er mehrere Personen mit minimalem Platzbedarf ernähren kann. Die zwei Architekten aus dem Designbüro Space10, die den Growroom entwickelt haben, stellten die Pläne und Vorlagen unter Open-Source-Lizenz zur allgemeinen Verfügung. So ist es relativ einfach möglich, die Struktur nachzubauen.

Gärten auf dem Dach

Dachgärten können den städtischen Wärmeinseleffekt verringern, für bessere Isolierung des Gebäudes sorgen, das abfließende Regenwasser aufnehmen und Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Lebensmittel selbst anzubauen. Garten- und Landschaftsbauunternehmen legen in Zusammenarbeit mit Dachdeckereien Gemüsegärten auf Dächern an und bewirtschaften diese teilweise auch selbst nachhaltig. Die Ernte kann direkt in der Betriebskantine, im Restaurant, in der Schulmensa oder zu Hause unter dem eigenen Dach verzehrt werden.

So hat in 2017 der belgische Supermarkt Delhaize im Raum Brüssel angefangen, mit einem Dachgarten auf seinem Supermarkt zu experimentieren. In den Niederlanden arbeitet die von Annelies Kuiper ins Leben gerufene Initiative Dakboerin mit Anwohnern, Schulen, Büros und Restaurants zusammen, um Dachküchengärten in Gegenden anzulegen, in denen es nur wenig Platz für den Anbau gibt. Mehr Beispiele für Gründächer und Dachgärten in Deutschland lassen sich in diesem Artikel auf der Seite des DAB finden.

Indoor-Farmen

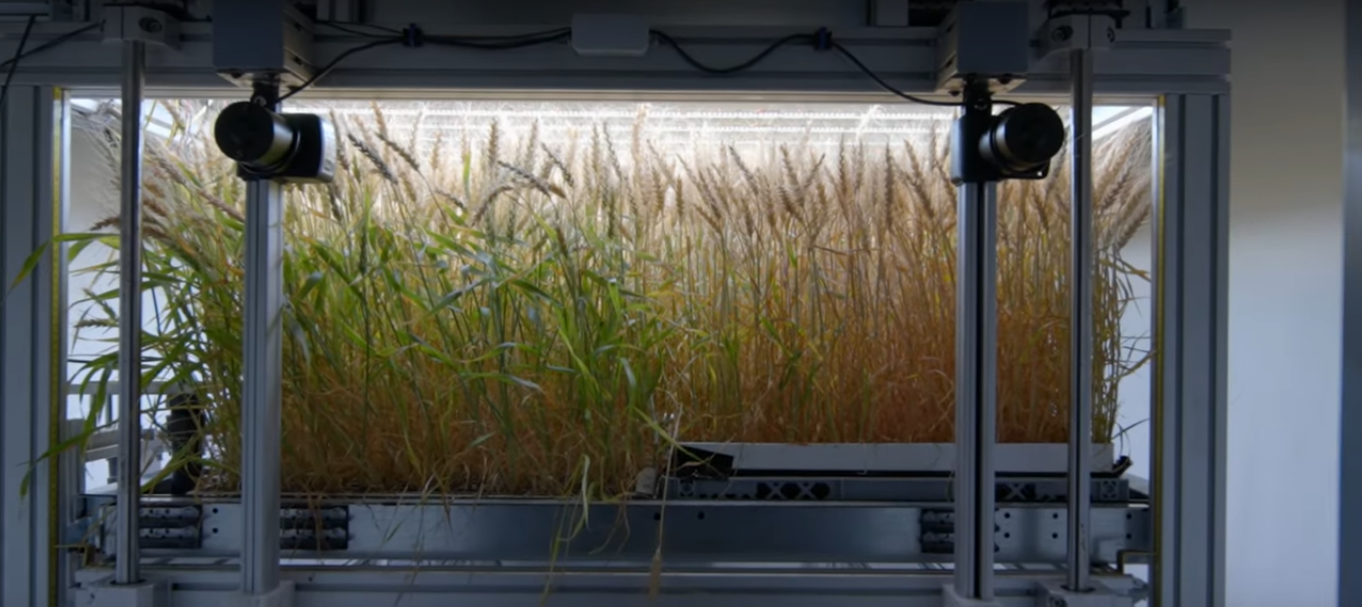

Farmen innerhalb von Gebäuden verwenden in der Regel hydroponische oder aeroponische Systeme, um Pflanzen in einer kontrollierten Umgebung anzubauen. Sie können eine nachhaltige Quelle für ganzjährig frische Produkte darstellen und in städtischen Gebieten mit hoher Bebauungsdichte realisiert werden, indem z.B. leerstehende Büroräume oder -gebäude genutzt werden. Auch eine onlinegestützte Verwaltung ist möglich: Das finnische Agrartechnologieunternehmen iFarm hat etwa eine Serviceplattform namens Growtune für die intelligente Fernverwaltung vertikaler Farmen entwickelt.

Eine der größten vertikalen Farmen in Europa steht in Dänemark. Der nachhaltige Lebensmittelproduzent Nordic Harvest lässt in der Nähe von Kopenhagen Pflanzen auf 14 Stockwerke hohen Regalen wachsen.

Dass Indoor-Farmen mehr als nur Salate und Kräuter können, hat das 2013 in Berlin gegründete Unternehmen Infarm unter Beweis gestellt: Im November 2022 gelang es ihnen, Weizen in einer Indoor-Farm zu produzieren, die keine Erde, keine Pestizide und viel weniger Wasser benötigt als der Freilandanbau.

Alle Blog-Beiträge unter AKTUELLES sowie Foren-Beiträge und Kommentare geben die persönliche Meinung des/der jeweiligen Autors/Autor:in wieder und nicht zwangsläufig die des Bundesverband Smart City e.V. und/oder dessen Vorstands und/oder aller seiner Mitglieder.

Wenn Sie möchten, abonnieren Sie unsere Newsletter und folgen Sie uns in den Sozialen Medien: Mastodon LinkedIn Facebook Twitter YouTube Instagram