Autorinnen: Dr. Paul Raphael Stadelhofer, Prof. Dr. Joerg Rainer Noennig, Nadine Reinhardt, Mirko de Paoli

Smart City- und Digitalisierungs-Expert:innen sind eingeladen, an der Entwicklung des Smart City Glossar mitzuwirken. Hier gelangen Sie direkt zu der Anmeldung ->

Die Smart City ist die semantische Großbaustelle der Gegenwart. Kaum ein Thema hat in der Stadtentwicklung der letzten Jahre so viel Aufmerksamkeit erfahren wie die Smart City. Zeitungen weisen die Smart City als „Thema von nationaler Tragweite“ aus (Punz, 2022). Es existieren eigene Ressorts, internationale Foren wie das Open & Agile Smart Cities Network (OASC 2025) oder das International Smart Cities Network (GIZ 2025), Fachverbände wie der Bundesverband Smart City e.V. (BVSC 2025), Bildungsangebote wie die Smart City Akademie, Rankings wie der Bitkom Smart City Index (Bitkom e.V., 2024), Zertifikate wie der „Smart City Manager“ und Förderprogramme wie „Modellprojekte Smart Cities“. Ministerien geben sich Leitbilder. Konzerne geben sich innovativ. Kommunen geben sich Mühe. Smart City wurde zu einem jener Worte, die einem wie Frühlingspollen zufliegen: leicht, überall und gelegentlich mit allergischer Wirkung. Auch wenn in bestimmten Kontexten der Begriff bereits als toxisch gilt, hält er sich beharrlich, ist omnipräsent. Und dennoch bleibt eine einfache Frage oft unbeantwortet – selbst unter Expert:innen: Was bedeutet das eigentlich – Smart City? Wir versuchen eine Klärung – und nehmen dazu einen neuen Ansatz.

Vom scharfen Schmerz zur urbanen Vision

Vielleicht hilft zu Beginn ein Blick in die Etymologie. Das Adjektiv „smart“ wurzelt im mittelenglischen „smert“ was ursprünglich so viel wie „stechen“ oder „einen scharfen Schmerz auslösen“ bedeutet. Erst später wurde es zum Synonym für scharfen Verstand oder schneidigen Witz. Um die 1970er Jahre betrat es mit der Digitalisierung die technologische Bühne, in Bezug auf Geräte, die sich so verhalten, als würden sie von Intelligenz geleitet. Als Beispiele werden die „smart bomb“ oder das „smart terminal“ im Rechner genannt. (OED 2013; MWD 2025a) Spätestens im 21. Jahrhundert stieg es vom Adjektiv zum Präfix auf und schmückte neben dem Smart Home auch Glühbirnen, Kühlschränke, sogar Regierungen. „City“ hingegen entstammte dem lateinischen „civis“ oder „civitas“, was im weitesten Sinne mit dem Bürger, dem Gemeinwesen, dem Politischen in Zusammenhang gesetzt werden kann. (OED 2014; MWD 2025b) Beides in Verbindung ergibt ein Konzept, das nicht nur sprachlich schillernd ist. Es ist technologisch und sozial aufgeladen und umfasst vom Smart Home bis zur Smart Governance einen weit auseinander klaffenden Bedeutungsraum. Was genau ist aber dabei „smart“, wem nutzt es, was verändert es? Die Etymologie hilft uns hier nur insofern, als sie vielleicht einen Dehnungsschmerz ausdrückt, der mit dem womöglich überspannten Allerweltsbegriff einhergeht.

Vielleicht hilft zu Beginn ein Blick in die Etymologie. Das Adjektiv „smart“ wurzelt im mittelenglischen „smert“ was ursprünglich so viel wie „stechen“ oder „einen scharfen Schmerz auslösen“ bedeutet. Erst später wurde es zum Synonym für scharfen Verstand oder schneidigen Witz. Um die 1970er Jahre betrat es mit der Digitalisierung die technologische Bühne, in Bezug auf Geräte, die sich so verhalten, als würden sie von Intelligenz geleitet. Als Beispiele werden die „smart bomb“ oder das „smart terminal“ im Rechner genannt. (OED 2013; MWD 2025a) Spätestens im 21. Jahrhundert stieg es vom Adjektiv zum Präfix auf und schmückte neben dem Smart Home auch Glühbirnen, Kühlschränke, sogar Regierungen. „City“ hingegen entstammte dem lateinischen „civis“ oder „civitas“, was im weitesten Sinne mit dem Bürger, dem Gemeinwesen, dem Politischen in Zusammenhang gesetzt werden kann. (OED 2014; MWD 2025b) Beides in Verbindung ergibt ein Konzept, das nicht nur sprachlich schillernd ist. Es ist technologisch und sozial aufgeladen und umfasst vom Smart Home bis zur Smart Governance einen weit auseinander klaffenden Bedeutungsraum. Was genau ist aber dabei „smart“, wem nutzt es, was verändert es? Die Etymologie hilft uns hier nur insofern, als sie vielleicht einen Dehnungsschmerz ausdrückt, der mit dem womöglich überspannten Allerweltsbegriff einhergeht.

Smart City – ein Begriff für alles?

Der Begriff wird inflationär und widersprüchlich verwendet (vgl.: Wikipedia 2025). Tech-Konzerne nutzen ihn für ihr Marketing, Kommunen zur Verwaltungsmodernisierung, Stadtplaner zur Vereinfachung komplexer Prozesse. Zivilgesellschaftliche Akteure fordern unter seinem Zeichen Mitgestaltung. Unter technologischen Vorzeichen werden hier Plattformen, Sensorik, Dashboards subsumiert, während der Begriff der Wissenschaft und Zivilgesellschaft dient, um über Partizipation, Nachhaltigkeit und Transparenz zu streiten. Wahlweise auch über Datensouveränität, Open Source und Digitalisierung selbst. Behörden erstellen Smart City-Strategien, die sich wie Konzernbroschüren lesen – oder umgekehrt. Oft geschieht das ohne klare Definition, besonders dann wenn „digitale Souveränität“, „Open Source“, „Nachhaltigkeit“, „interoperable Plattformen“ angeführt werden (vgl. DIN 2025; ISO/IEC 2017; ITU 2022). Das semantische Durcheinander birgt ein Risiko: Wo alles gemeint ist, bleibt unklar, was tatsächlich gemeint ist. Dennoch wird aus dem, was heute noch ein Konzept ist, morgen schon ein Use Case und übermorgen ein Produkt. Wer einen Hammer hat, für den wird jedes Problem zum Nagel. Wer Smart City hört, erkennt in jedem Problem eine Lösung mit IP-Adresse

Der Begriff wird inflationär und widersprüchlich verwendet (vgl.: Wikipedia 2025). Tech-Konzerne nutzen ihn für ihr Marketing, Kommunen zur Verwaltungsmodernisierung, Stadtplaner zur Vereinfachung komplexer Prozesse. Zivilgesellschaftliche Akteure fordern unter seinem Zeichen Mitgestaltung. Unter technologischen Vorzeichen werden hier Plattformen, Sensorik, Dashboards subsumiert, während der Begriff der Wissenschaft und Zivilgesellschaft dient, um über Partizipation, Nachhaltigkeit und Transparenz zu streiten. Wahlweise auch über Datensouveränität, Open Source und Digitalisierung selbst. Behörden erstellen Smart City-Strategien, die sich wie Konzernbroschüren lesen – oder umgekehrt. Oft geschieht das ohne klare Definition, besonders dann wenn „digitale Souveränität“, „Open Source“, „Nachhaltigkeit“, „interoperable Plattformen“ angeführt werden (vgl. DIN 2025; ISO/IEC 2017; ITU 2022). Das semantische Durcheinander birgt ein Risiko: Wo alles gemeint ist, bleibt unklar, was tatsächlich gemeint ist. Dennoch wird aus dem, was heute noch ein Konzept ist, morgen schon ein Use Case und übermorgen ein Produkt. Wer einen Hammer hat, für den wird jedes Problem zum Nagel. Wer Smart City hört, erkennt in jedem Problem eine Lösung mit IP-Adresse

Schmerzfrei

Aber vielleicht trifft dieses Lösungsversprechen – das Gängig-machen ansonsten schwer handhabbarer Probleme – die eigentliche Erwartungshaltung gegenüber Smart Cities und smarter Dinge überhaupt. Der Hauptteil der Bevölkerung ist (wie Umfragen zeigen) nach wie vor positiv gegenüber „Smart Cities“ eingestellt – hier aber stehen vor allem Erwartungen des Komforts und der Bequemlichkeit im Vordergrund. Dann stände – in origineller Umkehrung seiner ursprünglichen etymologischen Bedeutung – der Begriff „smart“ für die Auflösung von Schmerzen und Unbequemlichkeiten aller Art. Tatsächlich reduziert das Smart Phone den „Schmerz“ und die Last, eine ganze Handvoll Geräte und Objekte (Schlüssel, Telefon, Taschenrechner, Notizbuch, Landkarte etc.) in der Tasche mit sich herumzutragen. Das Smartphone passt in jede Tasche, in jede Lebenslage. Das winzige Kraftfahrzeug namens „Smart“ passt in jede Parklücke, es befreit uns vom Schmerz, in der überfüllten Innenstadt einen Stellplatz zu finden. Smart Mobility, um noch ein Beispiel durchzuspielen, meint üblicherweise: immer ein Fahrzeug bei der Hand zu haben (Auto, Roller, Zug, Bus, Fahrrad), seine Anschlüsse pünktlich zu bekommen, bequem umzusteigen, sich nicht ärgern zu müssen, wenn der Zug einem vor der Nase wegfährt. Halten wir fest: Smart bedeutet hier so viel wie schmerzfrei, ohne Ärger, leichtgängig und bequem. Wenn alles glatt läuft, alles passt, dann ist „smart“.

Aber vielleicht trifft dieses Lösungsversprechen – das Gängig-machen ansonsten schwer handhabbarer Probleme – die eigentliche Erwartungshaltung gegenüber Smart Cities und smarter Dinge überhaupt. Der Hauptteil der Bevölkerung ist (wie Umfragen zeigen) nach wie vor positiv gegenüber „Smart Cities“ eingestellt – hier aber stehen vor allem Erwartungen des Komforts und der Bequemlichkeit im Vordergrund. Dann stände – in origineller Umkehrung seiner ursprünglichen etymologischen Bedeutung – der Begriff „smart“ für die Auflösung von Schmerzen und Unbequemlichkeiten aller Art. Tatsächlich reduziert das Smart Phone den „Schmerz“ und die Last, eine ganze Handvoll Geräte und Objekte (Schlüssel, Telefon, Taschenrechner, Notizbuch, Landkarte etc.) in der Tasche mit sich herumzutragen. Das Smartphone passt in jede Tasche, in jede Lebenslage. Das winzige Kraftfahrzeug namens „Smart“ passt in jede Parklücke, es befreit uns vom Schmerz, in der überfüllten Innenstadt einen Stellplatz zu finden. Smart Mobility, um noch ein Beispiel durchzuspielen, meint üblicherweise: immer ein Fahrzeug bei der Hand zu haben (Auto, Roller, Zug, Bus, Fahrrad), seine Anschlüsse pünktlich zu bekommen, bequem umzusteigen, sich nicht ärgern zu müssen, wenn der Zug einem vor der Nase wegfährt. Halten wir fest: Smart bedeutet hier so viel wie schmerzfrei, ohne Ärger, leichtgängig und bequem. Wenn alles glatt läuft, alles passt, dann ist „smart“.

Noch ein Glossar?

Schon die widersprüchlichen Bedeutungen (schmerz / schmerzfrei) wie auch die überbordend vielen Anwendungsmöglichkeiten machen deutlich: Sprach- und Begriffsklärung ist notwendig. Die digitale Urbanisierung braucht nicht nur Sensoren, sondern auch Sinn. Only sensors make no sense.

Wir schlagen – scheinbar anachronistisch – ein Glossar vor: Ein Verzeichnis zentraler Begriffe im Kontext von Smart Cities, das deren Bedeutung und Gebrauch klärt, kontextualisiert und offenlegt. Oft wurde erklärt, dass Glossare und Wörterbücher keinen Sinn (mehr) machen. Wir halten dagegen: sie sind notwendig für die Sinnstiftung. Wir verstehen unser Glossar nicht als akademische Fingerübung, sondern als Verstärker der Diskursfähigkeit. Nicht im Sinne autoritärer Definitionen, sondern als Vehikel zur Verständigung: Was wird denn eigentlich gemeint, wenn so oft Smart City gesagt wird?

Ein solches Glossar sollte Praxis und Theorie verbinden, Norm und Kritik ausbalancieren und technologische Entwicklungen mit gesellschaftlichen rückkoppeln. Die Herausforderungen der Stadtentwicklung sind schließlich zu groß, um klein und eng gefasst zu werden und kritische Stimmen mahnen, dass eine Stadt, die sich lediglich über Daten und Steuerung definiert, ihre Bürger:innen zu Untertanen ihrer Infrastruktur macht (Guratzsch 2024).

Deshalb erstellen wir unser Glossar bottom-up und ex-post: Wir leiten es aus den Sprachgebräuchen der Smart City Communities ab (so wie etwa Luther deutsche Sprache geformt hat: „dem Volk aufs Maul geschaut“) und untersuchen am Ende einer ganzen Reihe von Smart City- Projekten und Initiativen, welche Wendungen und (Ver)Drehungen die Begriffe genommen haben. Wittgenstein betonte: Die Bedeutung eines Begriffes ergibt sich aus seinem Gebrauch. In dem Sinne ist unser Smart City Glossar ein Gebrauchswörterbuch. Keine Vorschrift sondern ein Nachläufer. Im Nachgang versteht man oft vieles besser

Wolke und Steintafel

Der allgemeine Bauplan des Glossars ist zwiefältig: auf der einen Seite soll er knappe, knackige Einträge liefern, wie man sie von einem Wörterbuch erwartet. Ein sprachliches Hochkondensat, das sicherlich nicht alle Facetten abbilden kann, aber als Diskursöffner, Sprachbefähiger, Kommunikationsmittel zu dienen vermag. Um die Defizite dieser verknappten Einträge auszubalancieren, sollen ihnen die reichhaltigen Bedeutungs- und Interpretationsnetzwerke gegenübergestellt werden, die lebendige, vielfältige Sprache ausmachen. Wir haben dafür zwei operative Metaphern gefunden: „Steintafel“ und „Wolke“. Die Kurzversionen werden unverrückbar „in Stein gemeißelt“; maximale Kürze ist hier sicher vorteilhaft. Die ausufernden und beweglichen Diskurse hingegen sind die „Wolke“ – ein Gespinst von Bedeutungen und Verweisen. Paradoxerweise aber ist die Wolke dauerhafter als die Steintafel: während sich die Wolke immer mehr anreichert, verdickt und verdichtet – aber als Fluidum bestehen bleibt –, werden die Steintafeln immer wieder zerbrochen und durch neue „Gesetze“ und „Gebote“ ersetzt. Zeitgemäßer ausgedrückt: sie werden „versioniert“. Die Gesamtschau von „Wolke“ und „Steintafeln“ – die sich jeweils um dieselben Begriffe entwickeln – formt unser Glossar. Das Glossar soll flexibel bleiben – für sich selbst auch smart sein. Es wird daher als [digitale] Plattform konzipiert: kommentierbar, aktualisierbar, versionierbar, anschlussfähig. Wie bei Moses – der scheinbar wusste, dass wichtiges in Stein zu meißeln ist – ist das Steintafel-Glossar der Versuch, feste Tritte in einen semantischen Sumpf zu schaffen. Wie bei Luther – der um die Macht der Maulhelden wusste – ist das Wolken-Glossar der Versuch, den Sumpf am Brodeln zu halten

Der allgemeine Bauplan des Glossars ist zwiefältig: auf der einen Seite soll er knappe, knackige Einträge liefern, wie man sie von einem Wörterbuch erwartet. Ein sprachliches Hochkondensat, das sicherlich nicht alle Facetten abbilden kann, aber als Diskursöffner, Sprachbefähiger, Kommunikationsmittel zu dienen vermag. Um die Defizite dieser verknappten Einträge auszubalancieren, sollen ihnen die reichhaltigen Bedeutungs- und Interpretationsnetzwerke gegenübergestellt werden, die lebendige, vielfältige Sprache ausmachen. Wir haben dafür zwei operative Metaphern gefunden: „Steintafel“ und „Wolke“. Die Kurzversionen werden unverrückbar „in Stein gemeißelt“; maximale Kürze ist hier sicher vorteilhaft. Die ausufernden und beweglichen Diskurse hingegen sind die „Wolke“ – ein Gespinst von Bedeutungen und Verweisen. Paradoxerweise aber ist die Wolke dauerhafter als die Steintafel: während sich die Wolke immer mehr anreichert, verdickt und verdichtet – aber als Fluidum bestehen bleibt –, werden die Steintafeln immer wieder zerbrochen und durch neue „Gesetze“ und „Gebote“ ersetzt. Zeitgemäßer ausgedrückt: sie werden „versioniert“. Die Gesamtschau von „Wolke“ und „Steintafeln“ – die sich jeweils um dieselben Begriffe entwickeln – formt unser Glossar. Das Glossar soll flexibel bleiben – für sich selbst auch smart sein. Es wird daher als [digitale] Plattform konzipiert: kommentierbar, aktualisierbar, versionierbar, anschlussfähig. Wie bei Moses – der scheinbar wusste, dass wichtiges in Stein zu meißeln ist – ist das Steintafel-Glossar der Versuch, feste Tritte in einen semantischen Sumpf zu schaffen. Wie bei Luther – der um die Macht der Maulhelden wusste – ist das Wolken-Glossar der Versuch, den Sumpf am Brodeln zu halten

Der Weg zum Begriff

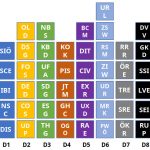

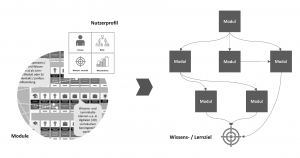

Eine erste Herausforderung ist, aus der Vielzahl kommunaler Strategien, Medienbeiträge, Normen und Leitbilder eine Auswahl zentraler Begriffe zu extrahieren und so eine Kurzliste von Begriffen zur urbanen Digitalität zu erstellen. Diese Liste soll im Dialog mit Expert:innen aus verschiedenen Disziplinen bearbeitet werden – kritisch, diskursiv, begrifflich. Im Ergebnis entstehen Glossareinträge, die nicht nur erklären, sondern auch einordnen. Jeder Begriff wird historisch hergeleitet, mit Beispielen aus der Praxis unterlegt, mit Normen und Standards abgeglichen (Siehe u.a.: ISO/IEC 2023, ITU-T 2019, CEN 2019) und mit wissenschaftlicher Literatur verknüpft. Im Pilotversuch am Beispiel des Dresdner MPSC sind die ersten Begriffseinträge im Glossar ex-post aus den Wirkungsanalysen der Projekte und Maßnahmen abgeleitet. Es sind wirksame Begriffe – sie haben einen „Wirkungsvektor“, der sich aus ihrem Gebrauch im Kontext real ablaufender Projekte ergibt. Das macht das neue Glossar interessant: es enthält keine wirkungs- oder sinnlosen Begriffe, sondern nur solche, denen man „Impact“ bzw. Einfluss auf den „Impact“ zuschreibt.

Eine erste Herausforderung ist, aus der Vielzahl kommunaler Strategien, Medienbeiträge, Normen und Leitbilder eine Auswahl zentraler Begriffe zu extrahieren und so eine Kurzliste von Begriffen zur urbanen Digitalität zu erstellen. Diese Liste soll im Dialog mit Expert:innen aus verschiedenen Disziplinen bearbeitet werden – kritisch, diskursiv, begrifflich. Im Ergebnis entstehen Glossareinträge, die nicht nur erklären, sondern auch einordnen. Jeder Begriff wird historisch hergeleitet, mit Beispielen aus der Praxis unterlegt, mit Normen und Standards abgeglichen (Siehe u.a.: ISO/IEC 2023, ITU-T 2019, CEN 2019) und mit wissenschaftlicher Literatur verknüpft. Im Pilotversuch am Beispiel des Dresdner MPSC sind die ersten Begriffseinträge im Glossar ex-post aus den Wirkungsanalysen der Projekte und Maßnahmen abgeleitet. Es sind wirksame Begriffe – sie haben einen „Wirkungsvektor“, der sich aus ihrem Gebrauch im Kontext real ablaufender Projekte ergibt. Das macht das neue Glossar interessant: es enthält keine wirkungs- oder sinnlosen Begriffe, sondern nur solche, denen man „Impact“ bzw. Einfluss auf den „Impact“ zuschreibt.

Hintergrund

Um die so dringend benötigte Smart City Definition auf ein solides Fundament zu stellen, haben sich der Bundesverband Smart City, das WISSENSARCHITEKTUR – Laboratory of Knowledge Architecture der TU Dresden und die Professur Digital City Science der HafenCity Universität Hamburg zusammengetan.

Das von 2021 bis 2022 aktive „Nationale Smart City Board“ fungiert dabei als Keimzelle für eine „Allianz der Willigen“, deren beteiligte Institutionen zuvor eine der großen Herausforderungen der digitalen Transformation von Stadt und Verwaltung unabhängig voneinander identifiziert hatten: eine gemeinsame und verbindliche Sprache.

Denn die häufig falsche oder missliche Einordnung von Begriffen und oder Themen lähmt die Transformation von der lokalen bis zur nationalen Ebene – darin war man sich einig. Gemeinsam hatten im „Smart City Board“ führende Köpfe des Bundesverband Smart City e.V., der Fraunhofer Morgenstadt-Initiative und des Smart City Standards Forum des DIN e.V. damals begonnen, die Grundlagen für die Entwicklung einer „Meta-Terminologie für zukunftsgerichtete Kommunen und Regionen von morgen“ zu schaffen – in Form einer vorausschauenden Verortung und interdisziplinären Kontextualisierung relevanter Begriffe und Definitionen.

In mehreren Workshops mit ausgewählten Expert:innen wurden vorhandene Smart-City-Glossare analysiert und eine Vielzahl von Schlüsselbegriffen identifiziert sowie ein Format für deren Definition und Kontextualisierung entwickelt.

Die ersten Ansätze für die Entwicklung jener gemeinsamen Smart-City-Terminologie wurden im Rahmen eines Workshops während der Smart Country Convention im November 2023 vorgestellt und intensiv mit Vertreter:innen aller Stakeholdergruppen diskutiert.

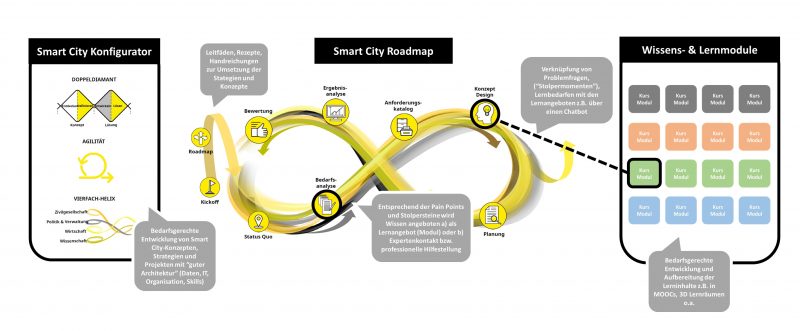

Aus den Workshops und Diskussionen war zunehmend deutlich geworden, dass ohne eine Art „Smart City Wissensarchitektur“ die Entwicklung der notwendigen fundamentalen Strukturen, Prinzipien und Terminologien für die Smart City kaum möglich ist.

Rückbindung: Begriff und Gebrauch

Wer wird das Glossar nutzen? Wozu soll es dienen? Das hier umrissene Glossar ist kein Selbstzweck. Es richtet sich an jene, die sich täglich mit dem Begriff „Smart City“ konfrontiert sehen: Verwaltungsakteure, Stadtplaner:innen, Digitalstrategen, Forschende und Beteiligte aus Wirtschaft, Politik sowie Zivilgesellschaft. Die Person, die bei einem Beteiligungsworkshop in einer Vorortsiedlung nachdrücklich gefragt wird, „Smart City – Was ist das noch mal? Wofür ist das gut?“

Wer wird das Glossar nutzen? Wozu soll es dienen? Das hier umrissene Glossar ist kein Selbstzweck. Es richtet sich an jene, die sich täglich mit dem Begriff „Smart City“ konfrontiert sehen: Verwaltungsakteure, Stadtplaner:innen, Digitalstrategen, Forschende und Beteiligte aus Wirtschaft, Politik sowie Zivilgesellschaft. Die Person, die bei einem Beteiligungsworkshop in einer Vorortsiedlung nachdrücklich gefragt wird, „Smart City – Was ist das noch mal? Wofür ist das gut?“

Das Glossar soll Arbeitsgrundlage sein für Strategieprozesse, Projektkommunikation und öffentliche Entscheidungsfindung. Paul Watzlawick hatte postuliert: „Wir können nicht nicht kommunizieren“. Allerdings können wir besser kommunizieren, wenn wir besser verstehen, was wir sagen und was andere hören.

Schlussbemerkung

Die smarte Stadt der Zukunft wird weder durch Sprache noch durch Technologie alleine gemacht. Sie entsteht im Zusammenspiel von Menschen, Institutionen, Konflikten und Visionen. Ein Smart City Glossar kann diesen Prozess nicht ersetzen, aber dafür ein wertvolles Werkzeug sein. Wir laden alle ein, dieses Werkzeug mit uns zu gestalten. Die Zukunft der Stadt liegt auch in den Worten, mit denen wir sie entwerfen und beschreiben.

Wenn Sie Expert:in für ein oder mehrere Smart City- und Digitalisierungsthemen sind und Interesse an einer Mitwirkung haben, nehmen Sie bitte Kontakt über das folgende Formular mit uns auf.

Weitere Informationen zu dem Terminologie-Projekt finden Sie hier in unserem Blog -> und in der Entstehungsgeschichte des Terminologie-Projektes ->

Referenzen

Bitkom e. V. (2024) Smart City Index 2024. Verfügbar unter: https://www.bitkom.org/Smart-City-Index (Abgerufen: 17. Juni 2025).

BVSC – Bundesverband Smart City e. V. (2025) Über uns. Verfügbar unter: https://bundesverband-smart-city.org/startseite (Abgerufen: 17. Juni 2025).

CEN (2019) CWA 17381 The Description and Assessment of Good Practices for Smart City solutions. Verfügbar unter: https://www.cencenelec.eu/media/CEN-CENELEC/CWAs/RI/cwa17381_2019.pdf (Abgerufen: 17. Juni 2025)

DIN – Deutsches Institut für Normung (2019) DIN SPEC 77008 – Anforderungen an einen digitalen End‑to‑End‑Prozess zwischen Bewohner, Immobilienmanager und Dienstleister. Verfügbar unter: https://www.beuth.de/de/technische-regel/din-spec-77008/302660411 (Abgerufen: 17. Juni 2025).

DIN – Deutsches Institut für Normung (2025) Smart Cities. Verfügbar unter: https://www.din.de/en/innovation-and-research/smart-cities (Abgerufen: 17. Juni 2025).

GIZ – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (2025) International Smart Cities Network (ISCN). Verfügbar unter: https://www.giz.de/de/weltweit/84953.html (Abgerufen: 17. Juni 2025).

Guratzsch, D. (2024) ‘Wie die Stadt ihre Bewohner unterwirft’, Welt.de, 27. September 2024. Verfügbar unter: https://www.welt.de/kultur/plus253358218/Smart-City-Der-Mensch-wird-zum-Gefaehrder.html (Abgerufen: 17. Juni 2025).

ISO/IEC (2017) ISO/IEC 30182:2017 Smart city concept model – Guidance for establishing a model for data interoperability. Verfügbar unter: https://webstore.ansi.org/industry/smart-cities (Abgerufen: 17. Juni 2025).

ISO/IEC (2023) ISO/IEC 30173:2023 Digital twin – Concepts and terminology. Verfügbar unter: https://www.iso.org/standard/81442.html (Abgerufen: 17. Juni 2025)

ITU‑T (2022) Redefining smart city platforms. Verfügbar unter: https://www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/tut/T-TUT-SMARTCITY-2022-05-PDF-E.pdf (Abgerufen: 17. Juni 2025).

ITU-T (2019) Vocabulary for smart cities and communities. Verfügbar unter: https://www.itu.int/rec/T-REC-Y.4051/en (Abgerufen: 17. Juni 2025)

Merriam-Webster.com Dictionary (MWD 2025a) smart, Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.com/dictionary/smart (Abgerufen am 23. Juli 2025)

Merriam-Webster.com Dictionary (MWD 2025b) City, Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.com/dictionary/smart (Abgerufen am 23. Juli 2025)

OASC (2025) About OASC. Verfügbar unter: https://oascities.org/ (Abgerufen: 17. Juni 2025).

Punz, M. (2022) ‘„Die Smart City ist ein Thema von nationaler Tragweite“’, Tagesspiegel Background, 4. August. Verfügbar unter: https://background.tagesspiegel.de/smart-city-und-stadtentwicklung/briefing/die-smart-city-ist-ein-thema-von-nationaler-tragweite (Abgerufen: 17. Juni 2025).

OED – Oxford English Dictionary (2013) smart – adjective. https://www.oed.com/dictionary/smart_adj (Abgerufen: 17. Juni 2025)

OED – Oxford English Dictionary (2014) city – noun. https://www.oed.com/dictionary/city_n (Abgerufen: 17. Juni 2025)

Wikipedia (2025) Smart City. Verfügbar unter: https://de.wikipedia.org/wiki/Smart_City (Abgerufen: 17. Juni 2025).

Wenn Sie möchten, abonnieren Sie unsere Newsletter und folgen Sie uns in den Sozialen Medien: Mastodon LinkedIn Facebook Twitter YouTube Instagram